|

Voir l'état des eaux et son évolution - rivières et aquifères

|

Aperçu de la pression sur la ressource en eau (3) : Quantité

Résumé : Essai d’évaluation des quantités prélevées et de leur impact potentiel. La prise en compte des pressions quantitatives n’est guère plus reluisante que celle des pressions qualitatives. Qu'est-ce qui a été fait ou plutôt qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis des décennies ?

Les aspects quantitatifs viennent ici compléter les précédents essais d’évaluation des pressions qualitatives sur la ressource en eau : Aperçu de la pression sur la ressource en eau (1) : Micropolluants chimiques et Aperçu de la pression sur la ressource en eau (2) : Qualité générale.

Faute de données disponibles ou exploitables, on ne pourra pas traiter le recensement et les impacts potentiels des aménagements passés des rivières et des bassins versants, ainsi que des créations de retenues et de plans d’eau artificiels.

L’objectif de cet article est donc très modestement de faire le point sur les quantités d'eau prélevées : pour en évaluer l’impact potentiel lorsque les données le permettent ou pour signaler le cas échéant l’insuffisance de ces dernières.

Les impacts des pressions quantitatives sur les milieux aquatiques, qu’ils soient dus aux effets directs des prélèvements d’eau ou aux effets indirects des aménagements passés, sont innombrables.

Ils concernent aussi bien les aspects quantitatifs que qualitatifs de la ressource en eau, et aussi bien la biodiversité des milieux aquatiques que terrestres.

Car presque tous les compartiments aquatiques sont reliés entre eux et la qualité et la quantité des eaux sont intimement liées.

Sachant cela, on peut comprendre que certains aménagements (remembrements, assèchements de zones humides et de marais, artificialisation des zones d’expansion des crues, détournements et canalisations des rivières, barrages, plans d’eau artificiels, etc.) et des prélèvements excessifs dans l’un ou l’autre des compartiments aquatiques puissent avoir de gros impacts proches et lointains dans l’espace et dans le temps.

On a malheureusement largement sous-estimé ces impacts dans les modèles de gestion, pour les aménagements comme pour les prélèvements. Pour ces derniers en particulier, on a par exemple autorisé des prélèvements excessifs, même en période estivale critique pour le maintien de la biodiversité aquatique et terrestre, en omettant de prendre au sérieux les innombrables petits prélèvements dont le cumul pouvait pourtant être excessif et en fermant les yeux sur le gaspillage généralisé de l’eau.

Non seulement les eaux prélevées sont restituées dans un état qualitatif systématiquement dégradé après usage. Et cela vaut pour tous les secteurs qui prélèvent de l’eau : production d’eau potable, production d’électricité, irrigation et industries manufacturières.

Mais aussi les eaux prélevées ne sont pas restituées dans le compartiment fonctionnel où elles sont prélevées, sauf pour le secteur de la production d’électricité.

Ci-dessous, une liste "à la Prévert" de ces impacts liés à la pression quantitative :

- Augmentation de la température des eaux de surface

- Diminution de la capacité d’autoépuration des écosystèmes aquatiques

- Diminution de la capacité d’autoépuration des sols

- Perte des habitats

- Perte des frayères

- Disparition des espèces aquatiques sensibles

- Développement d’espèces exotiques envahissantes

- Concentration des macropolluants et des micropolluants dans les eaux

- Eutrophisation accrue

- Proliférations des algues bleues toxiques

- Modification des transports des sédiments

- Erosion accrue dans les cours d’eau et sur les côtes

- Accroissement de l’évaporation des eaux de surface

- Baisses chroniques du niveau des nappes souterraines

- Dénoyage et baisse des débits des forages

- Altération de la qualité des eaux de surface et souterraines

- Etiages plus sévères dans les cours d’eau

- Inversions des écoulements entre rivières et nappes

- Risque accru de pollution des nappes par les eaux de surface

- Assèchement des sols

- Perte des puits de carbone

- Augmentation des risques d’incendies à grande échelle

- Risques d’intrusions d’eaux salines dans les nappes côtières

- Assèchement des mares et des lacs

- Assèchements des zones humides et tourbières

- Réduction de la biodiversité aquatique et terrestre

- Affaissements de terrains et accidents géomorphologiques

- Diminution des quantités disponibles de la ressource en eau potable

- Dégradation de la qualité de la ressource en eau potable

- Blocage de la migration des poissons migrateurs

- Remontée des eaux salées et des bouchons vaseux à l’intérieur des fleuves

- Augmentation des sécheresses estivales sans relation directe avec la pluviométrie

- Perte de réactivité des milieux aquatiques vis-à-vis des effets du changement climatique

METHODE

Les données ont été relevées ou téléchargées sur les sites :- Ressource en eau renouvelable : 186293 millions m3/an (Eurostat : Portail environnement)

- Prélèvements d’eau : Eurostat : Portail environnement pour les données 2007 et SOeS pour les données de 1994 à 1996 et pour la répartition eaux surface/eaux souterraines en 2004 et 2006

- Indices d’exploitation par grands bassins versants : Water scarcity/Interim Report of June 2007

Pour les prélèvements du secteur industriel, on a préféré utilisé les données d’Eurostat plus complètes que celles de la base proposée par le site IREP (Répertoire du Registre français des émissions polluantes). Ces dernières ne commencent en effet qu’en 2003 et n’offrent pas d’historique exploitable : le nombre d’établissements ayant déclaré au moins un prélèvement passe par exemple de 2823 en 2003 à 5522 en 2007.

RESULTATS

Les prélèvements et indices d’exploitation présentés ici concernent tous la France métropole.Eau-Evolution traite les prélèvements sous l’aspect des quantités prélevées et non sous l’aspect des nombres de captages dont l’impact négatif sur la qualité des eaux souterraines est néanmoins certain.

Les prélèvements : le point de vue sectoriel

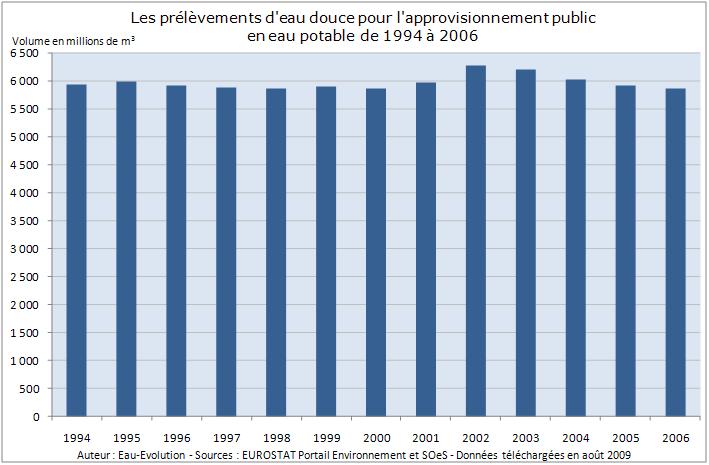

Ci-dessous un aperçu rapide des niveaux des prélèvements secteur par secteur, avec le détail eaux de surface/eaux souterraines en 2006.L’évolution des prélèvements pour l’alimentation en eau potable

Pas d’évolution significative des quantités prélevées depuis 1994 pour ce secteur.

L’évolution des prélèvements pour l’irrigation

L’historique est bien maigre. De plus : "Le volume déclaré est probablement sous-estimé" (SOes). Compte tenu des enjeux, c’est regrettable. On attendra donc d’avoir des données plus pertinentes pour pouvoir les commenter.

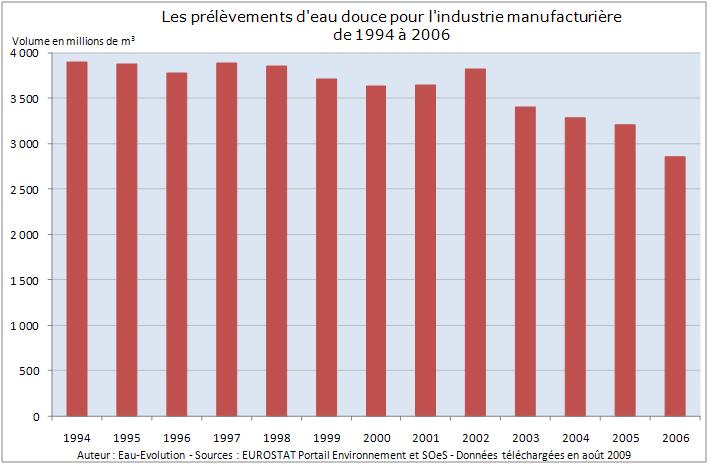

L’évolution des prélèvements pour l’industrie

Les quantités prélevées ont baissé d’environ 20% depuis 1994. En réalité, il faudrait aussi disposer des quantités consommées par l’industrie manufacturière via les réseaux d’alimentation en eau potable pour pouvoir chiffrer le niveau réel de l’effort fourni par ce secteur.

L’évolution des prélèvements pour l’énergie

Les quantités prélevées ont augmenté d’environ 8% depuis 1994. Comme on ne dispose pas de l’historique avec la répartition eaux de surfaces/eaux souterraines, il est à espérer pour l’avenir de ce secteur que ces augmentations ne concernent pas le compartiment des eaux souterraines.

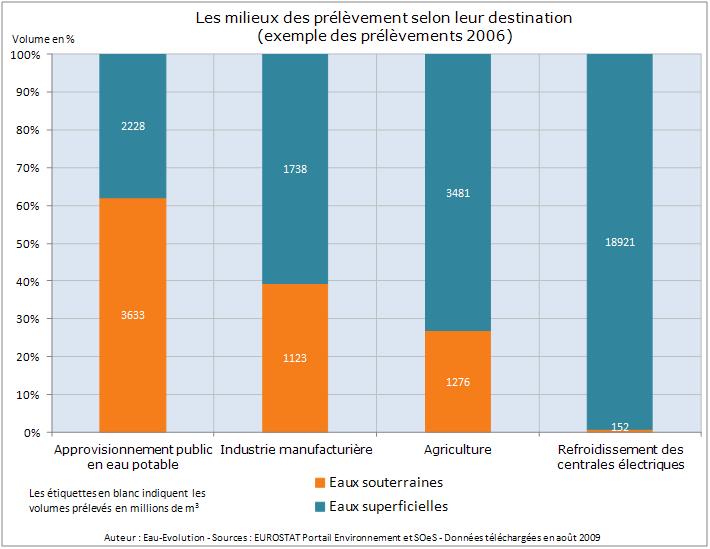

Les milieux des prélèvements selon leur destination

Les prélèvements destinés au refroidissement des centrales électriques ont lieu presque totalement dans les eaux de surface. Mais, comme précisé ci-dessus, on aimerait connaitre la justification et l’évolution des 152 millions de m3 prélevés dans les eaux souterraines en 2006.

Les prélèvements pour la production d’eau potable s’adressent en majorité aux eaux souterraines, à l’inverse des prélèvements pour l’agriculture qui s’adressent en majorité aux eaux de surface.

Ces chiffres globaux cachent des variations géographiques et saisonnières particulièrement marquées et connues pour le secteur agricole, mais cependant présentes dans l’ensemble des secteurs : production d’eau potable accrue dans les zones côtières touristiques en été, production d’électricité accrue en périodes très froides ou très chaudes, activité variables du secteur des industries agro-alimentaire selon les saisons, etc.

Les prélèvements : le point de vue de la ressource en eau

Les données disponibles étant des données globales, elles ne peuvent donner qu’une vision limitée des impacts potentiels des prélèvements sur la ressource en eau.Les niveaux des prélèvements sont a priori sous-estimés, en particulier pour les prélèvements destinés à l’irrigation et pour les prélèvements dans les eaux souterraines avec la multitude ignorée des forages peu profonds ou à moindre débit.

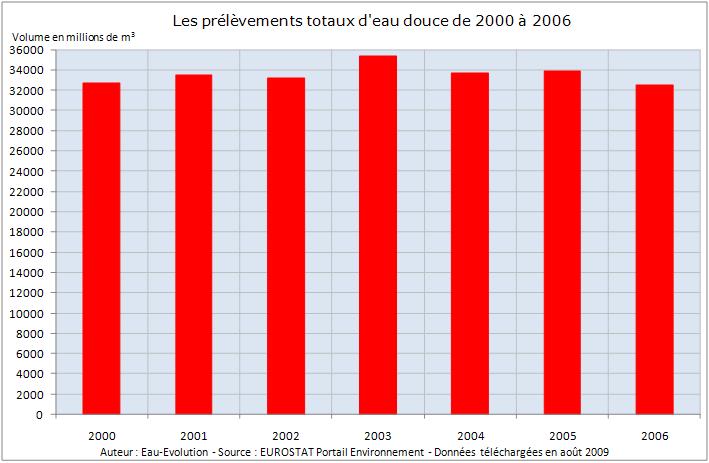

L’évolution des prélèvements totaux

Le total des prélèvements n’est disponible qu’à partir de 2000 en raison des données manquantes pour le secteur de l’agriculture.

Un tracé en cloche (voir ci-dessous "L’impact de 2003 sur les prélèvements"), sans évolution significative des quantités totales prélevées depuis 2000.

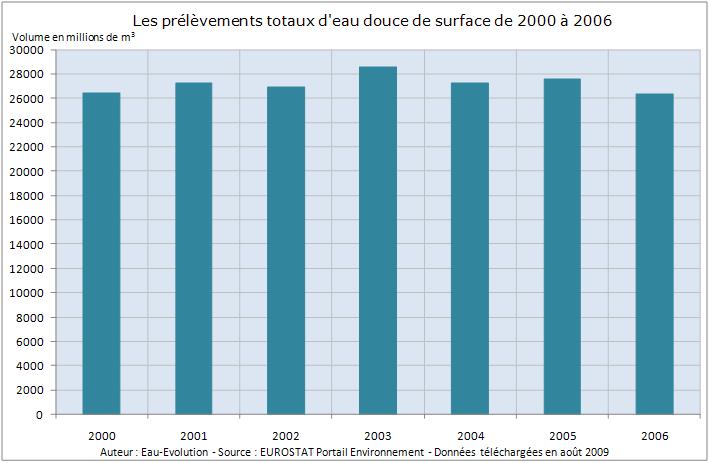

L’évolution des prélèvements dans les eaux de surface

Là aussi, un tracé en cloche sans évolution significative des quantités totales prélevées depuis 2000.

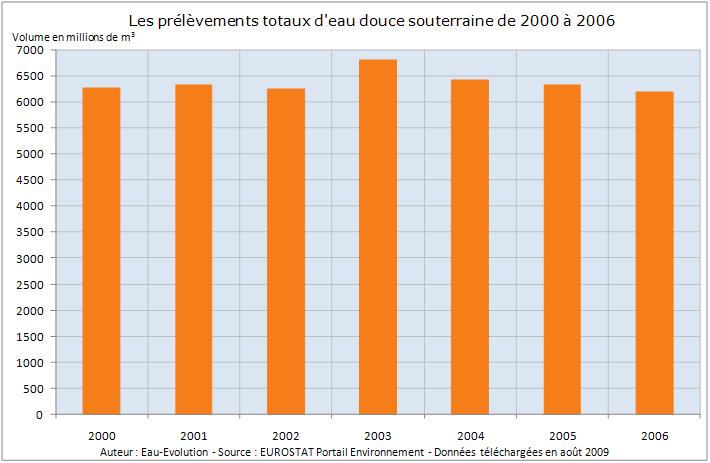

L’évolution des prélèvements dans les eaux souterraines

Là encore, un tracé en cloche, sans évolution significative des quantités totales prélevées depuis 2000.

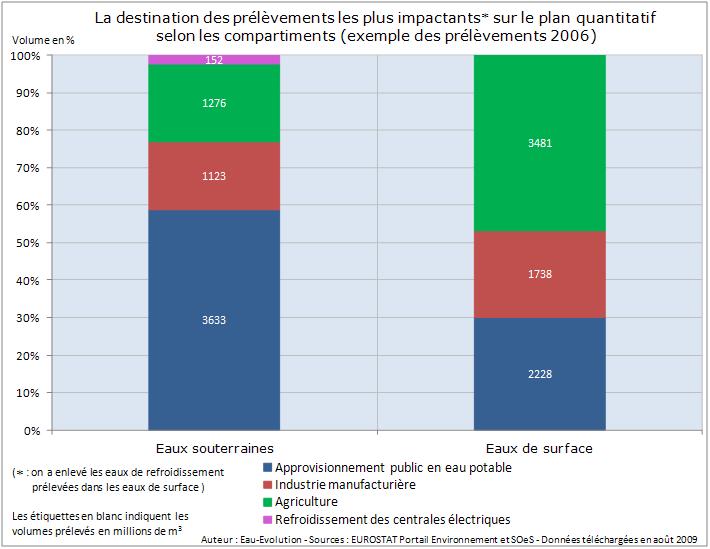

La destination des prélèvements selon les compartiments

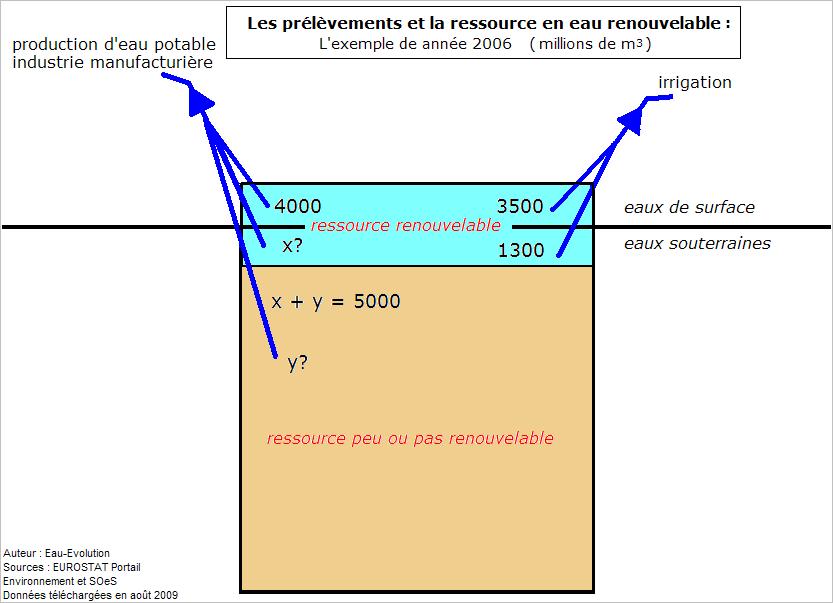

Le graphique suivant présente l’exemple des données correspondant aux prélèvements effectués en 2006 :

On remarque que les prélèvements dans les eaux de surface servent en majorité (72%) au refroidissement des centrales électriques. Cependant, même si ces derniers prélèvements ne sont pas sans conséquences sur les milieux aquatiques, en particulier à cause des probables aménagements des cours d’eau en amont pour assurer la disponibilité de gros débits toute l’année, les 28% restant sont les plus nocifs sur un plan strictement quantitatif :

Tout prélèvement qui n’est pas restitué dans son compartiment d’origine et à proximité de son lieu de captage, tronçon d’un cours d’eau, nappe souterraine ou plan d’eau, est a priori aussi impactant que s’il était entièrement consommé ou évaporé.

C’est le cas de la plupart des prélèvements destinés à l’irrigation.

C’est le cas de la plupart des prélèvements effectués dans les eaux souterraines.

Et c’est le cas de la plupart des prélèvements effectués dans les cours d’eau, excepté justement ceux destinés au refroidissement des centrales électriques : ils sont en très grande partie restitués dans la même portion de cours d’eau et à proximité immédiate de leur lieu de pompage.

D’où l’intérêt d’exclure les prélèvements pour le refroidissement des centrales électriques effectués dans les cours d’eau pour avoir une vision plus juste des impacts quantitatifs potentiels dans ce compartiment (voir ci-dessous).

Bien entendu, les prélèvements pour le refroidissement qui sont effectués dans les eaux souterraines sont tout aussi potentiellement impactant que tous les autres prélèvements dans ce même compartiment. De même sur le plan qualitatif, ces prélèvements dégradent les eaux au même titre que tous les autres prélèvements, en particulier pour la température et les biocides de toutes sortes.

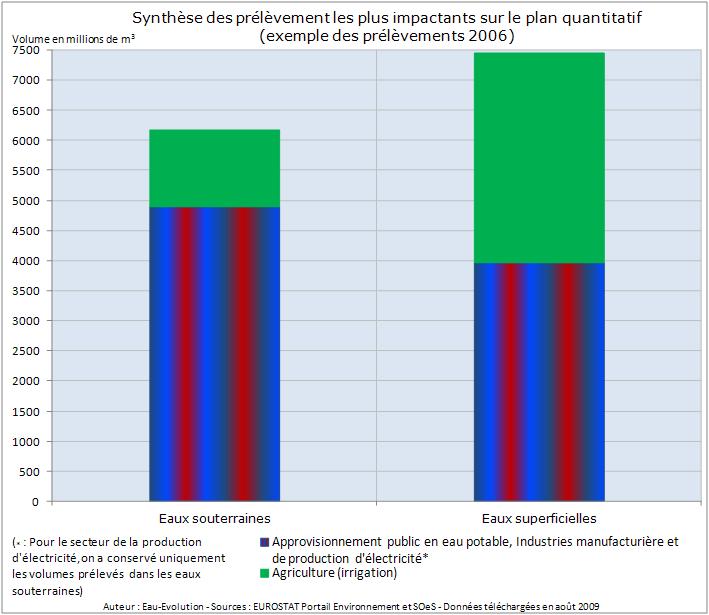

Les prélèvements les plus impactant sur le plan quantitatif

Les deux graphiques suivants présentent les prélèvements les plus impactant sur le plan quantitatif strict (c’est-à-dire qui ne sont pas restitués dans leur compartiment d’origine et à proximité de leur lieu de captage), avec leur répartition en pourcentages et en volumes :

Deux secteurs apparaissent comme les plus impactant du point de vue des quantités prélevées :

la production d’eau potable et de biens manufacturés et l’agriculture (principalement irrigation).

Les quantités prélevées dans les eaux souterraines sont destinées pour 80% à la production d’eau potable et de biens manufacturés et pour 20% à l’irrigation.

Les quantités prélevées dans les eaux de surface sont destinées pour 53% à la production d’eau potable et de biens manufacturés et pour 47% à l’irrigation.

Compte non tenu de leur intensité plus ou moins excessive que l’on verra dans le paragraphe suivant, les prélèvements dans ces deux secteurs présentent chacun des aspects positifs et négatifs :

Les prélèvements pour l’irrigation ont l’avantage d’être effectués en majorité dans la ressource renouvelable (cours d’eau, plans d'eau et nappes de surface). Alors que les prélèvements pour la production d’eau potable et souvent pour la production de biens manufacturés sont effectués de préférence dans des entités hydrogéologiques de meilleure qualité mais à faible taux de renouvellement, avec donc un impact quantitatif peu visible à l’œil nu mais néanmoins majeur.

Les prélèvements pour l’irrigation ont le gros inconvénient d’être concentrés au printemps et en été, pendant l’étiage des eaux et des nappes de surface, avec un impact quantitatif majeur, particulièrement visible et nocif pour la vie aquatique. Alors que les prélèvements pour la production d’eau potable et souvent pour la production de biens manufacturés sont répartis régulièrement dans l’année (sauf pour les zones touristiques en montagne et sur les côtes et certaines industries agro-alimentaires).

Mais, même si la majorité des prélèvements en eaux souterraines pour la production d’eau potable et de biens manufacturés s’effectue de façon régulière tout au long de l’année, ils peuvent, lorsqu’ils font baisser, même un peu, les niveaux des aquifères communiquant avec les eaux de surface, les priver de leur rôle de soutien d’étiage pour les eaux de surface et diminuer ainsi fortement l’eau disponible en surface pour l’irrigation.

Compte tenu des niveaux respectifs des prélèvements pour l’irrigation d’une part et pour la production d’eau potable et de biens manufacturés d’autre part, on voit donc, a priori et de façon globale, que les impacts potentiels de ces deux secteurs sur la ressource en eau ne sont pas dissociables et qu’ils sont probablement du même ordre de grandeur. Les impacts respectifs réels de ces deux secteurs dépendent bien entendu des configurations géographiques locales.

Les données de pression disponibles ne permettent pas d’évaluer les impacts quantitatifs potentiels, parce qu’elles ne sont pas exhaustives, parce qu’elles sont trop globales et parce qu’elles ne donnent aucun détail sur la nature des compartiments dans lesquels les prélèvements sont effectués.

Ci-dessous un essai de schématisation des quantités prélevées non remises dans leur compartiment d’origine sur l’exemple des données de 2006 :

En supposant qu’il n’y ait pas de prélèvements pour l’irrigation en eau souterraines dans des nappes profondes peu renouvelables, il reste donc un volume d’environ 5000 millions de m3, soit 80% des eaux souterraines exploitées, dont on ne connait malheureusement pas la part exploitée dans la ressource souterraine renouvelable et la part exploitée dans la ressource souterraine peu ou pas renouvelable.

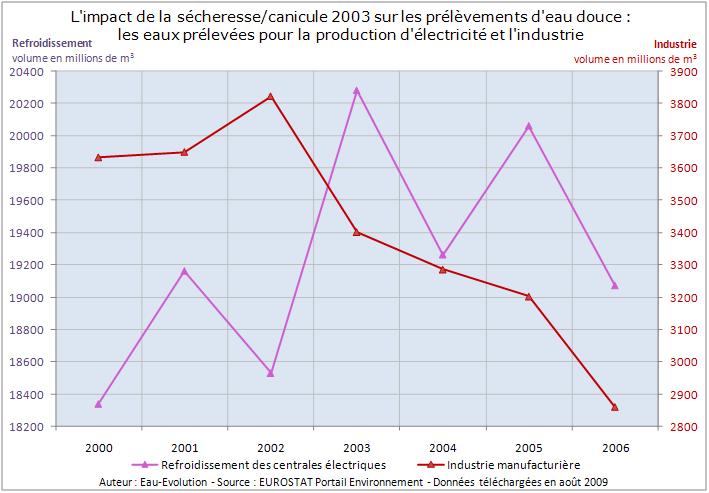

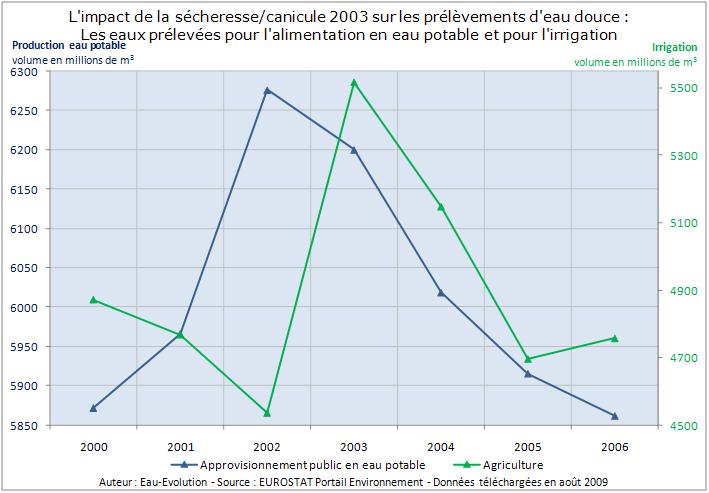

L’impact de 2003 sur les prélèvements

Le graphique suivant présente un zoom sur les pressions de prélèvement autour de l’année 2003 :

Les prélèvements totaux sont pratiquement les mêmes en 2000 et en 2006, excepté pour 2003 où ils augmentent de presque 10% par rapport aux années 2000 ou 2006.

Ce bond de presque 10% en 2003, soit de presque 3 milliards de m3 au total, se retrouve à la fois dans les eaux souterraines et dans les eaux superficielles.

On ne dispose pas des chronologies des prélèvements par secteur avec le détail eaux souterraines/eaux de surface, mais les chiffres présentés dans les deux graphiques suivants suggèrent que l’augmentation des volumes prélevés en 2003 serait due majoritairement au secteur de la production d’électricité pour les eaux de surface, et aux secteurs de l’agriculture et de la production d’eau potable pour les eaux souterraines :

Si ces suppositions sont exactes, et dans le contexte du changement climatique, toutes les craintes sont permises quant à la durabilité de ces trois secteurs sans changements profonds.

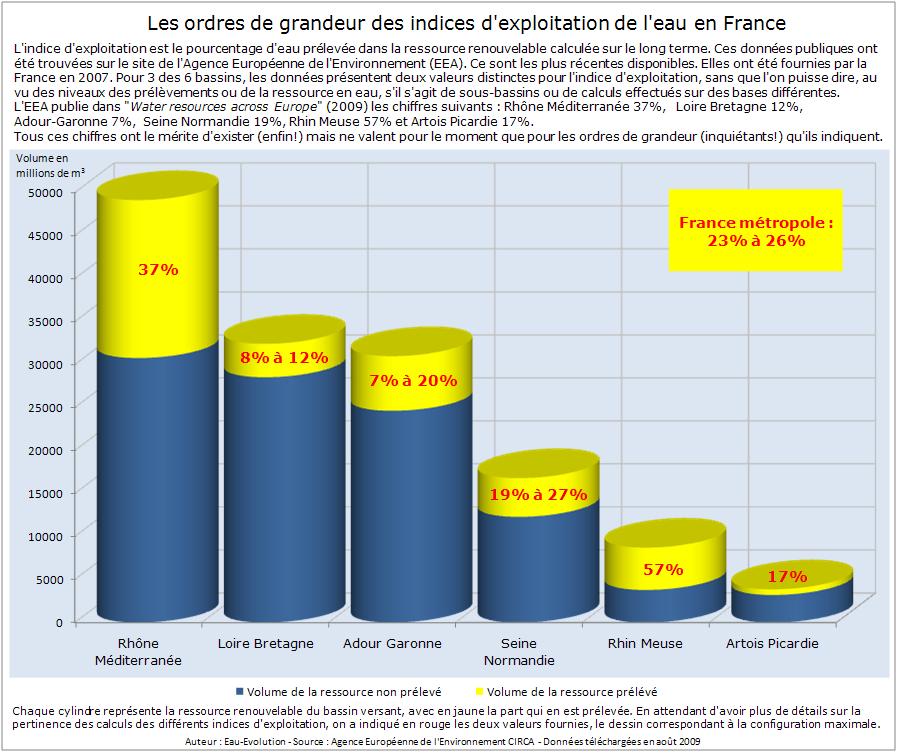

L’intensité de l’exploitation de la ressource en eau

Comme exposé ci-dessus, l’impact quantitatif d’un prélèvement est directement lié au caractère plus ou moins renouvelable du compartiment aquatique dans lequel il est effectué. Mais il est aussi bien évidement lié à son intensité.L’indice d’exploitation est un outil qui permet d’évaluer l’impact potentiel d’un prélèvement : c’est la proportion de la quantité totale prélevée par rapport à la ressource en eau renouvelable.

Cet indice peut être calculé à une échelle globale plus ou moins vaste. Mais pour avoir toute sa pertinence comme outil de prévision et de gestion des pressions quantitatives, il devrait être calculé à une échelle locale : pour chaque entité hydrogéologique profonde et pour chaque bassin versant avec en plus dans ce cas le détail par saison.

On lit sur Indice d'exploitation des ressources renouvelables : "À l’échelle nationale, un indice d’exploitation compris entre 10 et 20 % est généralement considéré comme révélateur de tensions déjà appréciables, au moins dans certaines régions, y compris au plan des qualités des eaux, puisque les retours d’eaux usées croissent avec les prélèvements (surtout des secteurs collectivités et industries)".

On lit aussi, dans la récente publication de l’EEA (Agence Européenne de l’Environnement) Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought : "One relatively straightforward indicator of the pressure or stress on freshwater resources is the water exploitation index (WEI), which is calculated annually as the ratio of total freshwater abstraction to the total renewable resource. A WEI above 20 % implies that a water resource is under stress and values above 40 % indicate severe water stress and clearly unsustainable use of the water resource (Raskin et al., 1997).

Although calculating the WEI at a river basin scale provides additional detail, such analysis still struggles to reflect fully the level of stress upon local water resources. This is primarily because the WEI is based on annual data and cannot, therefore, account for seasonal variations in water availability and abstraction. During the summer months in southern Europe, for example, agricultural and tourist water demands peak at a time when the natural water resource reaches a minimum. The annual average approach of the WEI is unable to capture this and cannot, therefore, fully reflect the potential threat to, for example, the freshwater ecosystem. On the other hand, the WEI can overestimate water stress because it does not account for the consumptive use of water. Where abstraction is dominated by power generation, for instance, nearly all the abstracted water is returned to the source.

Despite its limitations, the WEI still provides a useful indication of water scarcity and there is a broad geographical correlation between those river basins with the highest WEI and reports from a range of sources, of diminished water resources and associated detrimental impacts, some of which are described in the next chapter)".

Le graphique suivant présente les indices d’exploitation de la ressource renouvelable pour la France entière et pour chacun des 6 grands bassins versants français (les données fournies par la France ont sans doute un caractère provisoire, mais sont néanmoins publiées dans le document de l’EEA précédemment cité) :

Selon les chiffres fournis par la France à l’EEA, les indices d’exploitation des 6 grands bassins versants sont de :

- Bassin Rhin-Meuse : 57%

- Bassin Rhône-Méditerranée : 37%

- Bassin Seine-Normandie : 19% à 27%

- Bassin Artois-Picardie : 17%

- Bassin Loire-Bretagne : 8% à 12%

- Bassin Adour-Garonne : 7% à 20% ("Most imbalanced rivers : Charente aval and Boutonne, Aveyron, middle Garonne, Adour, Midouze and a lot of small and poorly fed rivers located in the centre of the district")

il est de 17,5 % si on le calcule à partir des données disponibles sur Eurostat, contre 23% à 26% selon les chiffres de l’EEA (données fournis par la France pour Eurostat comme pour EEA).

Même constat lorsque cet indice est calculé à l’échelle des 6 grands bassins versants français : Pour le bassin Rhône Méditerranée par exemple, il est estimé à 28% dans Plan Bleu Méditerranée (Atelier du 10 mai 2005), contre 37% selon les chiffres de l’EEA.

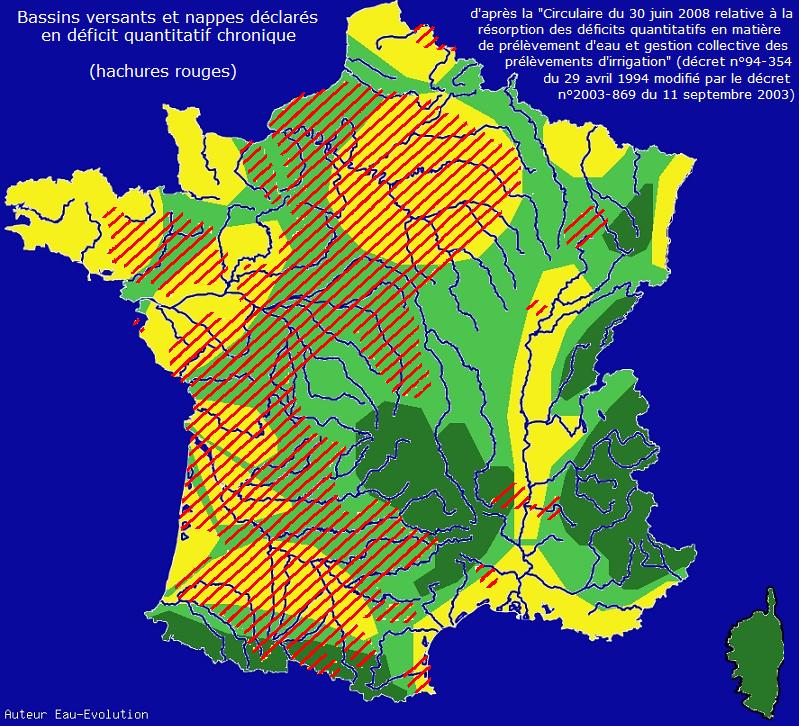

De plus, ces indices d’exploitation locaux ne sont pas forcément cohérents avec l'aperçu des impacts quantitatifs réels que propose le zonage ZRE (voir Projet de décret portant extension des zones de répartition des eaux instituées par le décret n° 94-354 du 29 avril 1994) : Adour-Garonne y apparaît en grande partie en déséquilibre alors que son indice d’exploitation EEA est beaucoup plus faible que celui des bassins Rhône-Méditerranée et Rhin-Meuse, presque absents du zonage ZRE alors qu’ils ont des indices EEA respectifs de 37% et de 57% ! Il est vrai que le zonage ZRE a été effectué sur proposition des services de l’Etat et ne recense donc pas systématiquement toutes les zones surexploitées, mais cela n’explique pas tout (échelles de calcul des indices, prélèvements pris en compte, etc.).

Comme le précise la Circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d'eau et gestion collective des prélèvements d'irrigation : "Les ZRE matérialisent le constat de déséquilibre chronique", "ce sont des zones en situation de déséquilibre structurel" et "Aujourd'hui, malgré les efforts de certains territoires, un grand nombre de ces bassins hydrographiques connaissent encore des déficits chroniques. De plus, un certain nombre de bassins en déficit n'ont pas été classés en ZRE".

Ci-dessous, une carte montrant les contours schématiques des zones surexploitées déclarées qui fait apparaitre toute la zone agricole "grandes cultures" des grandes plaines atlantiques ainsi que certaines nappes profondes captives utilisées préférentiellement pour la production d'eau potable :

Tous ces exemples montrent que les données qui permettent de calculer ces indices ainsi que leur mode de calcul en sont encore à leurs balbutiements par rapport aux enjeux quantitatifs et ne peuvent indiquer au mieux que des ordres de grandeur !

Pour les nappes profondes à faible taux de renouvellement, il faudrait aussi parler en termes de cumuls des prélèvements. Mais les données disponibles ne permettent pas de distinguer les prélèvements selon le type de nappe et encore moins de disposer d’historiques sur les prélèvements effectués en nappes profondes. On est apparemment encore très loin de pouvoir définir un index d'exploitation ne serait-ce que par grands types d’aquifères.

Lire par exemple ces extraits du document Brgm/rp-55188-Fr :

"une base de données nationale des prélèvements par aquifère n'existe pas encore. En dehors d'études particulières, les seuls prélèvements disponibles sont ceux collectés par les Agences de l'Eau et il n'est pas toujours possible de les rattacher à un aquifère. De plus, les prélèvements agricoles sont en général mal connus".

"La disponibilité des prélèvements et de leurs informations associées est très hétérogène sur le territoire national. Ainsi, les fichiers de prélèvements disponibles pour chaque agence de bassin comportaient en particulier les informations suivantes :

-Bassin Artois-Picardie : les prélèvements sont géoréférencés y compris ceux destinés à l’irrigation, les indices BSS des forages sont indiqués dans la majorité des cas et les codes aquifères BDRHF sont spécifiés.

-Bassin Seine-Normandie : les codes BDRHF ne sont pas spécifiés et le géoréférencement étant en cours de réalisation lors de la demande, les coordonnées des ouvrages ne sont pas disponibles.

-Bassin Loire-Bretagne : les codes BDRHF sont spécifiés pour un tiers des captages AEP et pour moins de 5% des captages destinés à l’irrigation. Les coordonnées des ouvrages ne sont pas fournies.

-Bassin Rhône-Méditerranée-Corse : les codes BDRHF et des coordonnées sont spécifiés pour un peu plus de 80% des prélèvements identifiés.

-Bassin Adour-Garonne : 11% des prélèvements seulement sont indexés par un code BDRHF; moins de 3% des prélèvements connus ne sont pas renseignés en coordonnées.

-Bassin Rhin-Meuse : les coordonnées ne sont pas fournies dans le fichier de données. Le code BDRHF est indiqué pour environ 80% des prélèvements industriels, 97% des prélèvements pour l’eau potable et 93% des prélèvements pour l’irrigation identifiés".

Il faudrait disposer des données déclinées de façon locale et saisonnière non seulement sur la ressource renouvelable et les prélèvements, mais aussi sur la ressource réellement exploitable sans préjudices environnementaux. Cette ressource exploitable de façon durable ne peut représenter qu’une fraction très faible de la ressource renouvelable !

Car ce n’est en ramenant l’indice d’exploitation à la ressource exploitable qu’il devient un outil de prévision des impacts des prélèvements et donc de gestion vraiment performant.

Or on ne dispose même pas, ni à l’échelle de la France et encore moins à l’échelle des 6 grands bassins versants, d’indice d’exploitation de la ressource renouvelable et d’indice d’exploitation de la ressource peu ou pas renouvelable, chacun ne prenant en compte que les prélèvements qui s’adressent à leur ressource respective !

Si par exemple, à partir des années 70 (petit rappel : on a marché sur la lune en 1969 !), on s’était seulement donné la peine de comparer la pression des prélèvement à la ressource renouvelable ou mieux exploitable, et qu’on avait pris la précaution de donner l’enveloppe globale des autorisations de prélèvement en conséquence, on aurait évité l’état actuel de déséquilibre tout à fait inacceptable des nappes profondes de la Gironde.

CONCLUSION

Niveau des prélèvements et intensité de l’exploitation

De façon globale, les eaux de surface sont impactées, non pas majoritairement par l’agriculture, mais par l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de la production d’eau potable et de l’industrie manufacturière dont les prélèvements agissent forcément en synergie.Les nappes profondes ne sont impactées a priori que par les secteurs de la production d’eau potable et de l’industrie manufacturière.

Depuis 1994, les quantités d’eau extraites pour la production d’eau potable n’ont pratiquement pas bougé, celles destinées au refroidissement des centrales électriques ont augmenté et celles destinées aux industries manufacturières ont baissé. Pour l’irrigation, on ne peut encore rien dire. Tout cela n’est pas très reluisant.

En 2003, les prélèvements ont augmenté de 10%, dans les eaux de surface comme dans les eaux souterraines. Et ce n’est qu’un avant-goût ponctuel des conséquences du changement climatique, parce que plus tard, il faudra par force envisager les conséquences du cumul des prélèvements et des déficits.

Malgré leur mauvaise qualité, les données semblent indiquer que l’indice d’exploitation de la ressource renouvelable à l’échelle de la métropole serait vraisemblablement supérieur à 20%, avec des pointes jusqu’à 60% à l’échelle des grands bassins versants. Ces chiffres ne sont pas particulièrement rassurants.

Qualité des données

Les données sont sous-estimées, insuffisantes et ne concordent pas, tant pour les quantités réelles prélevées, que pour les estimations des ressources renouvelables et des indices d’exploitation.La confusion règne sur les chiffres à l’échelle nationale comme à celle des 6 grands bassins versants. Et que dire à une échelle inférieure où justement les indices d’exploitations seraient pertinents ?

Pour compléter la conclusion des articles sur les pressions qualitatives, il est tout à fait anormal qu’en 2009, on ne dispose toujours pas de banque de données publiques présentant avec un historique annuel, au moins à l’échelle de chacun des 55 bassins versants RNDE et des principales entités hydrogéologiques, les informations essentielles pour la connaissance des pressions quantitatives comme :

- La ressource en eau renouvelable

- La ressource en eau peu ou pas renouvelable

- La ressource en eau exploitable

- Les prélèvements selon le type de ressource

- Les indices d’exploitations selon le type de ressource

L’EEA conclut, dans Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought : "Increasing problems of water scarcity and drought clearly indicate the need for a more sustainable approach to water resource management across Europe".

Mais qu’attend-t-on donc pour revoir en profondeur et en toute indépendance l’ensemble de nos modèles, avec des bases scientifiques sérieuses et une approche intersectorielle et interdisciplinaire qui seules pourront aboutir à des changements structurels à la hauteur des enjeux dont ceux du maintien de la biodiversité et du changement climatique ?

Le lecteur conclura de lui-même sur tous ces points avec ces quelques extraits évocateurs du rapport récent de l’Onerc Evaluation du coût des impacts du changement climatique et de l’adaptation en France :

"Une grande difficulté pour établir ce type de bilan (évaluation du déficit pour les usages de l’eau) vient du fait que les ressources en eau sont peu connues, peut être du fait du sentiment d'abondance vis à vis de cette ressource naturelle."

"Sur la question de la quantification des impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau, la mobilisation des gestionnaires de l'eau est encore faible. L'enjeu est encore peu traité dans les projets de Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)."

"Les premières projections en termes d'impacts sur la France métropolitaine montrent que le travail à effectuer dans le cadre de la DCE est très important et que les premiers programmes de mesures à adopter d'ici la fin de l'année 2009 risquent de ne pas être suffisants pour faire face aux impacts du changement climatique. Une étude menée sur la Seine montre par exemple que les effets positifs attendus d'une mutation de l'agriculture conventionnelle vers une agriculture raisonnée ne permettraient que de maintenir la qualité actuelle des eaux souterraines."

"La question de l'établissement de l'état zéro afin d'apprécier les effets d'un éventuel changement climatique pose la question des réseaux d'observations et de la capacité à obtenir des chroniques de bonne qualité sur des durées les plus longues possibles, principalement avant les années 1980, période de rupture des tendances de températures.

En tentant de répondre à cette question, un certain nombre de manques de connaissances ou de moyens se sont révélés importants. On les classera en deux types respectivement liés à un développement de la recherche et au questionnement sur les réseaux de mesures… Métrologie des bas débits et des crues… La surveillance de la température des rivières… La surveillance des eaux souterraines… La connaissance des pressions… La compréhension du fonctionnement hydraulique des zones humides…."

"De nombreux secteurs économiques seront impactés par une modification du cycle de l'eau : l'agriculture, qu'il s'agisse des cultures sèches ou irriguées ; la production d'énergie pour le refroidissement des unités de production ou les volumes turbinables ; l'alimentation en eau potable ; l'alimentation des canaux, etc.

Les principaux impacts seraient :

-une augmentation de la demande en eau du fait de la hausse des températures : besoin pour l'approvisionnement en eau potable des populations et en eau des animaux, pour l'irrigation, pour le refroidissement des usines de production d'énergie, pour les transports fluviaux, etc. ;

-une modification de la ressource disponible : diminution, voire disparition des apports estivaux des glaciers et du stockage d'eau dans le manteau neigeux, modification de la distribution spatiale et temporelle des pluies, modification du débit des cours d'eau et de la recharge des aquifères, dégradation de la qualité des eaux (diffus, ponctuels), etc. ;

-une augmentation de la vulnérabilité de certains écosystèmes du fait de l'augmentation des températures et des modifications de répartition spatiotemporelle des pluies (augmentation des assecs par exemple) ;

-une augmentation du coût d'accès à l'eau, des conflits d'usage, etc.

Une extrapolation de ces projections nous permet d'évaluer un déficit, par rapport à nos besoins actuels de 2 milliards de m3. Les zones les plus touchées seraient les zones déjà concernées par des déficits structurels. Le coût du déficit atteindrait plusieurs milliards d'euros si les volumes d'eau devaient être complètement compensés et des traitements complémentaires mis en œuvre. D'autres scénarios comprenant l'adaptation des activités économiques sont envisageables et peuvent s'avérer moins coûteux."

Création : 2 septembre 2009

Dernière actualisation :

Commentaires (fermés depuis mars 2014)

cyrille WWF, le 2009-10-13 17:15:15

Article encore très intéressant qui soulève de nombreuses questions. On s’aperçoit que l’on gère la ressource de façon empirique et à la hussarde… Pour l’approche patrimoniale, il faudra attendre la CRISE…. On voit bien que tous les compartiments, et tous les prélèvements AEP, industrie et agriculture sont interdépendants. Nous sommes sur des équilibres fragiles, et fragilité dit gestion patrimoniale….

=> Un nouveau paradigme pour ces usages/prélèvements est à avoir : pour l’AEP et le tout tuyaux, ok, les écrits de l’auteur nous laissent percevoir des possibilités. Pour l’industrie ? Pour l’agriculture => Il faut une révolution. Le rapport INRA 2006 sur Sécheresse/agriculture nous offre des pistes, mais qui pour le moment sont pas exploitées par les filières, notamment celle du Maïs : Le sorgho semble offrir une réelle alternative, mais c’est au secteur amont –aval dans sa totalité d’intégrer cette culture et les formulations de l’alimentation animale avec cette céréale.

Article encore très intéressant qui soulève de nombreuses questions. On s’aperçoit que l’on gère la ressource de façon empirique et à la hussarde… Pour l’approche patrimoniale, il faudra attendre la CRISE…. On voit bien que tous les compartiments, et tous les prélèvements AEP, industrie et agriculture sont interdépendants. Nous sommes sur des équilibres fragiles, et fragilité dit gestion patrimoniale….

=> Un nouveau paradigme pour ces usages/prélèvements est à avoir : pour l’AEP et le tout tuyaux, ok, les écrits de l’auteur nous laissent percevoir des possibilités. Pour l’industrie ? Pour l’agriculture => Il faut une révolution. Le rapport INRA 2006 sur Sécheresse/agriculture nous offre des pistes, mais qui pour le moment sont pas exploitées par les filières, notamment celle du Maïs : Le sorgho semble offrir une réelle alternative, mais c’est au secteur amont –aval dans sa totalité d’intégrer cette culture et les formulations de l’alimentation animale avec cette céréale.

Webmaster, le 2013-06-30 17:32:41

Ce n'est pas gagné… "L’irrigation : une pratique à oublier au sud de la Loire (en 2050)" (http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-irrigation-une-pratique-a-oublier-au-sud-de-la-loire-en-2050,35018). Extraits :

"Le réchauffement climatique aura peut-être raison des champs de maïs à perte de vue au sud de la Loire. Des précipitations moindres en été, des cultures assoiffées et des températures plus chaudes vont profondément modifier l’ordonnancement agricole à l’œuvre depuis quelques siècles. Notamment parce que l’irrigation des cultures va aussi être perturbée. C’est l’un des points abordés par le député socialiste du Gers Philippe Martin, dans un rapport consacré à la gestion quantitative de l’eau en agriculture et présenté cette semaine au Premier ministre.

Quelques chiffres pour situer l’enjeu de l’irrigation agricole. 15,3% des exploitations françaises ont pratiqué l’irrigation en 2010, sur l‘équivalent de 5,8% de la surface agricole utile (en métropole), nettement derrière les voisins du pourtour méditerranéen[1]. Si c’est la production d’électricité qui capte les deux tiers de la ressource en eau -loin devant l’eau potable (17%), l’industrie (10%) et l’irrigation (9%)-, c’est bien l’irrigation qui capte les plus gros volumes d’eau, puisque l’irrigation ne restitue au milieu qu’une faible partie de l’eau prélevée. Spatialement, l'irrigation a tendance à baisser dans le Sud-ouest et dans le Sud-est et à s’accroître fortement dans le bassin parisien. L'alimentation annuelle moyenne des nappes souterraines est évaluée à 100 milliards de mètres cubes, l'alimentation des eaux de surface à 73 Mdm3; et 3,2 Mdm3 (soit 2.000 m3 par hectare) ont été prélevés par an pour la période 2007-2009[2]. Des chiffres qu’il faut se garder d’interpréter au plan national, prévient le rapport, puisque «c'est au niveau local que des tensions peuvent être observées, compte tenu des exigences des milieux naturels, d'une distribution inégale de la ressource dans le temps (été et hiver, variations annuelles) et dans l'espace, ainsi que de la demande d'irrigation». Autant de facteurs qui permettent de comprendre pourquoi une vingtaine de départements prennent chaque année des «arrêtés Sécheresse» restreignant l'usage de l'eau.

Très concrètement, à l'échéance 2050-2070, des chiffres précis existent sur les conséquences du réchauffement climatique sur les masses d’eau douce, grâce au projet Explore 2070. Celui-ci prévoit une baisse moyenne du débit des cours d'eau de 20% (avec des écarts de +5% à –60% selon les bassins versants. La quasi-totalité des bassins versants seraient touchés avec des baisses plus fortes sur les cours d’eau des contreforts pyrénéens et le bassin Seine Normandie. La recharge des nappes baisserait en moyenne de 30% (avec des écarts de 0 à 60% suivant les aquifères considérés), là aussi avec des impacts plus forts dans certaines régions (Vendée, etc..). Les débits en période d’étiage (mois d’août) diminueraient de 30 à 60% avec des baisses particulièrement sensibles sur le bassin Seine Normandie, la rive gauche de la Garonne et la moitié nord du bassin Rhône Méditerranée et Corse. «Ces évolutions peuvent être considérées comme très rapides, voire brutales, compte tenu de la période réduite de quelques décennies nous séparant de l’horizon de projection (2050–2070)», observe le rapport. D’autant que la demande en eau d'irrigation, «à supposer que les assolements ne soient pas modifiés», serait nettement orientée à la hausse (de 40% à 65%). Cette demande en eau «ne pourrait en général plus être couverte au sud d'une ligne Brest-Mulhouse», conclut l’étude.

Des changements drastiques dans la répartition et les pratiques culturales sont déjà en partie à l’œuvre. En témoignent le déplacement des cultures méridionales vers le nord-est –comme le blé dur- ou le fléchissement de la «domination du maïs parmi les surfaces irriguées», qui se réduit (41% en 2010 contre 50% en 2000), et l'irrigation de céréales à paille –qui requiert moins d’eau- qui se développe (17%). Comme explication, le rapport avance la réforme de la politique agricole commune (PAC), mais aussi «la mise en œuvre, de manière plus systématique sur certains bassins, de mesures administratives de restriction d’usages et de réduction des autorisations globales de prélèvements». Enfin, la baisse des superficies irriguées en maïs s’explique également «par la forte volatilité des prix agricoles et la forte augmentation du prix du blé au détriment du prix du maïs».L’incertitude quant à la disponibilité en eau et des prix du blé plus favorables que pour le maïs amènent les agriculteurs à décider «spontanément» de réduire la surface en maïs.

A horizon 2050, «la culture du maïs grain, du fait du raccourcissement de la période de remplissage des grains (même avec un semis plus précoce et un raccourcissement du cycle, qui ne compensera pas l'accroissement de l'évapotranspiration et la baisse de précipitation estivale) et du besoin accru en eau, sera ainsi défavorisée par le changement climatique dans les principales zones actuelles de production (Sud-ouest) ». A contrario, le changement climatique offrirait des possibilités intéressantes dans les zones plus septentrionales «qui pourraient accueillir la culture du maïs avec des rendements tout à fait compétitifs, moyennant un allongement des cycles variétaux pour un coût hydrique modeste», estime le rapport. Effet «positif» du changement climatique: la réduction des coûts de séchage, particulièrement dans les zones septentrionales. «Dans ces conditions, une relocalisation de la culture du maïs vers le nord du bassin parisien et le nord-est n'est pas à exclure.»

Les fluctuations interannuelles devront désormais, dans le futur proche (2020-2050), aller de pair avec une augmentation du besoin d'irrigation «de l'ordre de 40 millimètres en moyenne pour le maïs (+400 m3/ha, à comparer au niveau actuel de l'ordre de 1.500 à 2.000 m3/ha). Une augmentation de 20% est également prévisible pour le sorgho». Dans le futur lointain, le raccourcissement du cycle de végétation pourra toutefois engendrer une diminution du besoin d'irrigation, escompte le député.«Mais elle sera accompagnée d'une réduction substantielle des rendements.»

Comment faire face à ces bouleversements? Les pouvoirs publics ont déjà envisagé la question, au plan national (au travers du plan national d’adaptation au changement climatique) et au plan européen (avec le rapport de la Commission européenne du 14 novembre 2012 sur les plans de gestion des bassins hydrographiques). «Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) en préparation pour la période 2016-2021 devront ainsi prendre en considération le changement climatique.» Un consensus, toutefois, se fait jour quant aux solutions à adopter, qui peut se résumer ainsi: surtout, que l’Etat ne s’en mêle pas! «Aucune organisation ne considère que ces changements doivent relever d'une planification stricte», note le rapport. Diplomatiquement, Philippe Martin suggère toutefois que «les rôles respectifs de la recherche, du développement et des filières mériteraient d'être précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles les agriculteurs pourraient être accompagnés dans leurs évolutions». Quels outils? Le député propose l’extension d’un logiciel permettant «aux agriculteurs de raisonner leurs assolements sous une contrainte hydrique accrue»,ou via la PAC et l’infléchissement des conditions d’attribution des aides directes aux exploitants agricoles, favorables à l’environnement

Enfin, concernant le partage équitable de l’eau entre les agriculteurs, qui est déjà «une question délicate qu’il ne faut pas sous-estimer», le député du Gers préconise de «mieux définir les responsabilités pour les arbitrages entre eux», pour que la problématique ne tourne pas à la foire d’empoigne. Il appelle ainsi à renforcer les progrès constatés dans la mise en œuvre de la réforme de 2006, «malgré des débuts difficiles»."

Ce n'est pas gagné… "L’irrigation : une pratique à oublier au sud de la Loire (en 2050)" (http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-irrigation-une-pratique-a-oublier-au-sud-de-la-loire-en-2050,35018). Extraits :

"Le réchauffement climatique aura peut-être raison des champs de maïs à perte de vue au sud de la Loire. Des précipitations moindres en été, des cultures assoiffées et des températures plus chaudes vont profondément modifier l’ordonnancement agricole à l’œuvre depuis quelques siècles. Notamment parce que l’irrigation des cultures va aussi être perturbée. C’est l’un des points abordés par le député socialiste du Gers Philippe Martin, dans un rapport consacré à la gestion quantitative de l’eau en agriculture et présenté cette semaine au Premier ministre.

Quelques chiffres pour situer l’enjeu de l’irrigation agricole. 15,3% des exploitations françaises ont pratiqué l’irrigation en 2010, sur l‘équivalent de 5,8% de la surface agricole utile (en métropole), nettement derrière les voisins du pourtour méditerranéen[1]. Si c’est la production d’électricité qui capte les deux tiers de la ressource en eau -loin devant l’eau potable (17%), l’industrie (10%) et l’irrigation (9%)-, c’est bien l’irrigation qui capte les plus gros volumes d’eau, puisque l’irrigation ne restitue au milieu qu’une faible partie de l’eau prélevée. Spatialement, l'irrigation a tendance à baisser dans le Sud-ouest et dans le Sud-est et à s’accroître fortement dans le bassin parisien. L'alimentation annuelle moyenne des nappes souterraines est évaluée à 100 milliards de mètres cubes, l'alimentation des eaux de surface à 73 Mdm3; et 3,2 Mdm3 (soit 2.000 m3 par hectare) ont été prélevés par an pour la période 2007-2009[2]. Des chiffres qu’il faut se garder d’interpréter au plan national, prévient le rapport, puisque «c'est au niveau local que des tensions peuvent être observées, compte tenu des exigences des milieux naturels, d'une distribution inégale de la ressource dans le temps (été et hiver, variations annuelles) et dans l'espace, ainsi que de la demande d'irrigation». Autant de facteurs qui permettent de comprendre pourquoi une vingtaine de départements prennent chaque année des «arrêtés Sécheresse» restreignant l'usage de l'eau.

Très concrètement, à l'échéance 2050-2070, des chiffres précis existent sur les conséquences du réchauffement climatique sur les masses d’eau douce, grâce au projet Explore 2070. Celui-ci prévoit une baisse moyenne du débit des cours d'eau de 20% (avec des écarts de +5% à –60% selon les bassins versants. La quasi-totalité des bassins versants seraient touchés avec des baisses plus fortes sur les cours d’eau des contreforts pyrénéens et le bassin Seine Normandie. La recharge des nappes baisserait en moyenne de 30% (avec des écarts de 0 à 60% suivant les aquifères considérés), là aussi avec des impacts plus forts dans certaines régions (Vendée, etc..). Les débits en période d’étiage (mois d’août) diminueraient de 30 à 60% avec des baisses particulièrement sensibles sur le bassin Seine Normandie, la rive gauche de la Garonne et la moitié nord du bassin Rhône Méditerranée et Corse. «Ces évolutions peuvent être considérées comme très rapides, voire brutales, compte tenu de la période réduite de quelques décennies nous séparant de l’horizon de projection (2050–2070)», observe le rapport. D’autant que la demande en eau d'irrigation, «à supposer que les assolements ne soient pas modifiés», serait nettement orientée à la hausse (de 40% à 65%). Cette demande en eau «ne pourrait en général plus être couverte au sud d'une ligne Brest-Mulhouse», conclut l’étude.

Des changements drastiques dans la répartition et les pratiques culturales sont déjà en partie à l’œuvre. En témoignent le déplacement des cultures méridionales vers le nord-est –comme le blé dur- ou le fléchissement de la «domination du maïs parmi les surfaces irriguées», qui se réduit (41% en 2010 contre 50% en 2000), et l'irrigation de céréales à paille –qui requiert moins d’eau- qui se développe (17%). Comme explication, le rapport avance la réforme de la politique agricole commune (PAC), mais aussi «la mise en œuvre, de manière plus systématique sur certains bassins, de mesures administratives de restriction d’usages et de réduction des autorisations globales de prélèvements». Enfin, la baisse des superficies irriguées en maïs s’explique également «par la forte volatilité des prix agricoles et la forte augmentation du prix du blé au détriment du prix du maïs».L’incertitude quant à la disponibilité en eau et des prix du blé plus favorables que pour le maïs amènent les agriculteurs à décider «spontanément» de réduire la surface en maïs.

A horizon 2050, «la culture du maïs grain, du fait du raccourcissement de la période de remplissage des grains (même avec un semis plus précoce et un raccourcissement du cycle, qui ne compensera pas l'accroissement de l'évapotranspiration et la baisse de précipitation estivale) et du besoin accru en eau, sera ainsi défavorisée par le changement climatique dans les principales zones actuelles de production (Sud-ouest) ». A contrario, le changement climatique offrirait des possibilités intéressantes dans les zones plus septentrionales «qui pourraient accueillir la culture du maïs avec des rendements tout à fait compétitifs, moyennant un allongement des cycles variétaux pour un coût hydrique modeste», estime le rapport. Effet «positif» du changement climatique: la réduction des coûts de séchage, particulièrement dans les zones septentrionales. «Dans ces conditions, une relocalisation de la culture du maïs vers le nord du bassin parisien et le nord-est n'est pas à exclure.»

Les fluctuations interannuelles devront désormais, dans le futur proche (2020-2050), aller de pair avec une augmentation du besoin d'irrigation «de l'ordre de 40 millimètres en moyenne pour le maïs (+400 m3/ha, à comparer au niveau actuel de l'ordre de 1.500 à 2.000 m3/ha). Une augmentation de 20% est également prévisible pour le sorgho». Dans le futur lointain, le raccourcissement du cycle de végétation pourra toutefois engendrer une diminution du besoin d'irrigation, escompte le député.«Mais elle sera accompagnée d'une réduction substantielle des rendements.»

Comment faire face à ces bouleversements? Les pouvoirs publics ont déjà envisagé la question, au plan national (au travers du plan national d’adaptation au changement climatique) et au plan européen (avec le rapport de la Commission européenne du 14 novembre 2012 sur les plans de gestion des bassins hydrographiques). «Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) en préparation pour la période 2016-2021 devront ainsi prendre en considération le changement climatique.» Un consensus, toutefois, se fait jour quant aux solutions à adopter, qui peut se résumer ainsi: surtout, que l’Etat ne s’en mêle pas! «Aucune organisation ne considère que ces changements doivent relever d'une planification stricte», note le rapport. Diplomatiquement, Philippe Martin suggère toutefois que «les rôles respectifs de la recherche, du développement et des filières mériteraient d'être précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles les agriculteurs pourraient être accompagnés dans leurs évolutions». Quels outils? Le député propose l’extension d’un logiciel permettant «aux agriculteurs de raisonner leurs assolements sous une contrainte hydrique accrue»,ou via la PAC et l’infléchissement des conditions d’attribution des aides directes aux exploitants agricoles, favorables à l’environnement

Enfin, concernant le partage équitable de l’eau entre les agriculteurs, qui est déjà «une question délicate qu’il ne faut pas sous-estimer», le député du Gers préconise de «mieux définir les responsabilités pour les arbitrages entre eux», pour que la problématique ne tourne pas à la foire d’empoigne. Il appelle ainsi à renforcer les progrès constatés dans la mise en œuvre de la réforme de 2006, «malgré des débuts difficiles»."

Webmaster, le 2013-07-21 07:26:22

Des lois et des dérogations… "Irrigation : Philippe Martin ouvre les vannes" (http://www.eauxglacees.com/Irrigation-Philippe-Martin-ouvre). Extraits :

"Un décret du 15 juillet 2013, publié au JO du 17 juillet, prolonge les dérogations à l’interdiction de prélever de l’eau à des fins d’irrigation agricole dans les "zones de répartition des eaux" (ZRE), c’est-à-dire les zones en déficit quantitatif."

"Le texte confirme l’interdiction de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les ZRE..., mais organise en même temps les dérogations qui vident cette interdiction de sa substance."

Des lois et des dérogations… "Irrigation : Philippe Martin ouvre les vannes" (http://www.eauxglacees.com/Irrigation-Philippe-Martin-ouvre). Extraits :

"Un décret du 15 juillet 2013, publié au JO du 17 juillet, prolonge les dérogations à l’interdiction de prélever de l’eau à des fins d’irrigation agricole dans les "zones de répartition des eaux" (ZRE), c’est-à-dire les zones en déficit quantitatif."

"Le texte confirme l’interdiction de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les ZRE..., mais organise en même temps les dérogations qui vident cette interdiction de sa substance."