|

Voir l'état des eaux et son évolution - rivières et aquifères

|

Les rivières "la Garonne" et "le Tarn" du côté de Golfech : évolution inquiétante de la température de l'eau depuis 1971

Résumé : un exemple de réchauffement estival inquiétant de l’eau à cause du changement climatique, des aménagements des rivières et des activités humaines. L’impact sur la température de l’eau d'une filière nucléaire utilisant les eaux de rivières dans son système de refroidissement pourra-t-il être supportable dans les prochaines décennies ?

La température de l'eau est un facteur écologique de première importance pour les écosystèmes aquatiques. Il conditionne non seulement l'équilibre des communautés vivantes et le métabolisme de la plupart des organismes aquatiques (respiration et photosynthèse, reproduction, croissance, etc.) mais aussi la quantité d'oxygène dissous disponible pour ces organismes.

On peut lire sur le site de Météo-France que le climat se réchauffe en France comme sur l'ensemble de la terre : "L'augmentation des températures en France au cours du XXème siècle est de l'ordre de 1°C. Le réchauffement est légèrement plus marqué sur le Sud que sur le Nord du pays. La température a davantage augmenté en fin de nuit (température minimale) que le jour (température maximale). Les 10 années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988. Le réchauffement sur la France est un peu supérieur à celui observé à l'échelle de la planète (de l'ordre de 0,7°C). Cette différence s'explique par le fait que les océans qui couvrent 70% de la surface de la Terre se réchauffent moins vite que les continents".

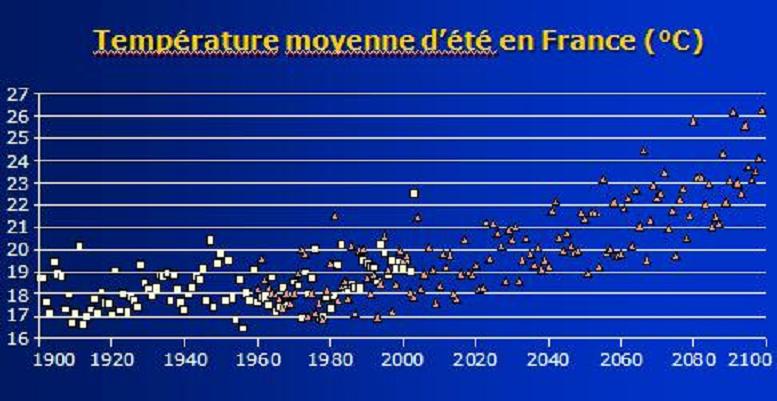

Ce graphique trouvé sur le web, extrait du document "Les conséquences du changement climatique à l'échelle régionale de M. Planton" et reproduit ici uniquement pour faciliter la compréhension de l'exposé, concerne tout particulièrement les températures estivales mesurées (en jaune) et simulées (en orange) pour les prochaines années :

La température moyenne de l'air en France a augmenté d'un degré environ depuis les vingt dernières années, un peu plus semble-t-il pour la température estivale, mais qu'en est-il de la température de l'eau ? Quel est l'impact réel du changement climatique sur cette température, et tout spécialement sur la température estivale de l'eau ?

Il se trouve que l'on a aussi beaucoup modifié la morphodynamique de nos cours d'eau ces dernières décennies, et qu'ils sont devenus le réceptacle final pour de nombreux rejets (stations d'épurations, centrales nucléaires, etc.) susceptibles de réchauffer les eaux. On ne peut donc, sauf à disposer de données ciblées de grande qualité, qu'espérer voir la résultante globale du changement climatique, des aménagements des rivières et des activités humaines.

Eau-Evolution a choisi une zone stratégique avec des données en amont et en aval d'une centrale nucléaire dont l'eau de rivière entre dans le système de refroidissement des réacteurs. Il s'agit de la Garonne et de la Centrale nucléaire de Golfech mise en service en avril 1990. Elle est alimentée grâce au barrage de Malause, barrage au fil de l'eau mis en eau en 1973. Il y a en effet des données publiques de température de l'eau relativement nombreuses dans la Garonne en aval et dans le Tarn et la Garonne en amont de cette centrale.

Un des objectifs est de voir sur un exemple si l'évolution des températures de l'eau peut devenir problématique pour cette filière énergétique avec ce type de refroidissement.

D'autres enjeux sont liés à la température, dont la réintroduction de migrateurs dans la Garonne : une température élevée peut être un facteur de mortalité important pour les saumons que l'on tente de réintroduire dans cette rivière.

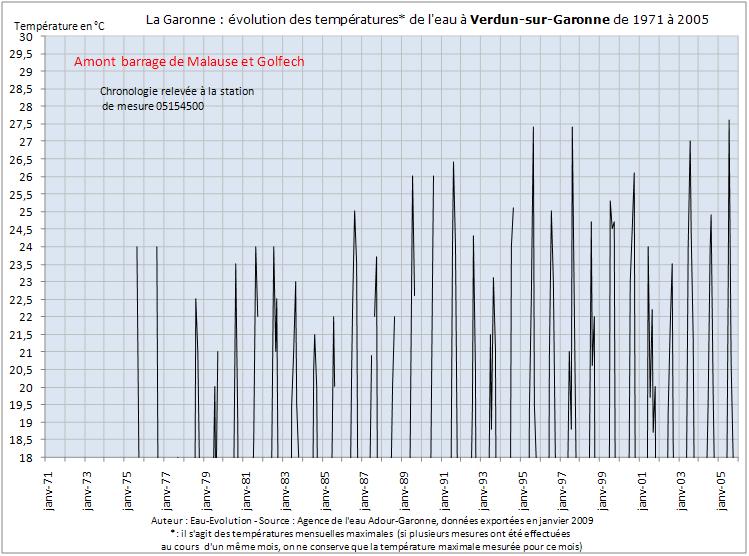

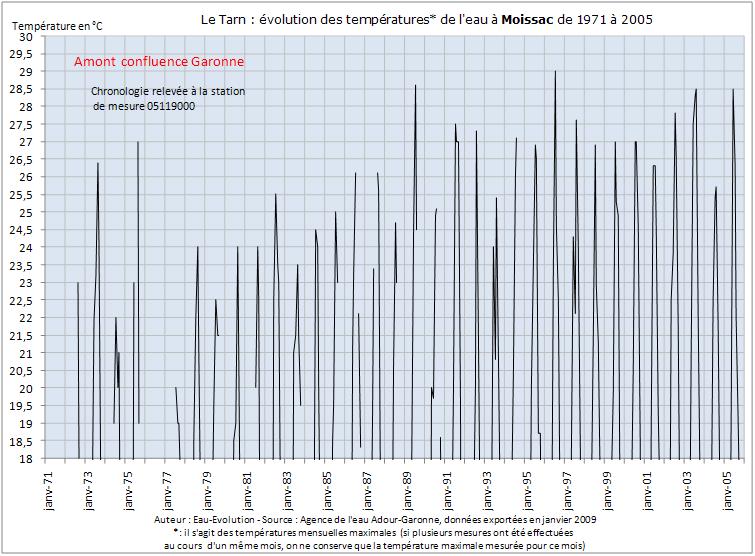

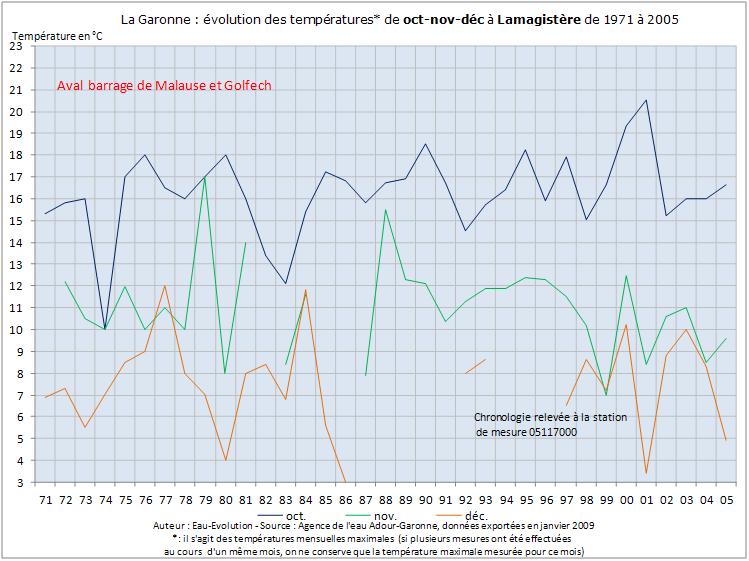

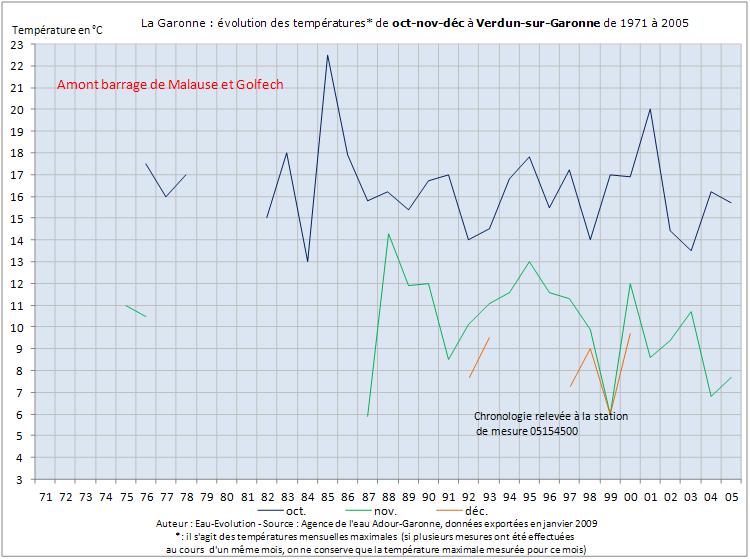

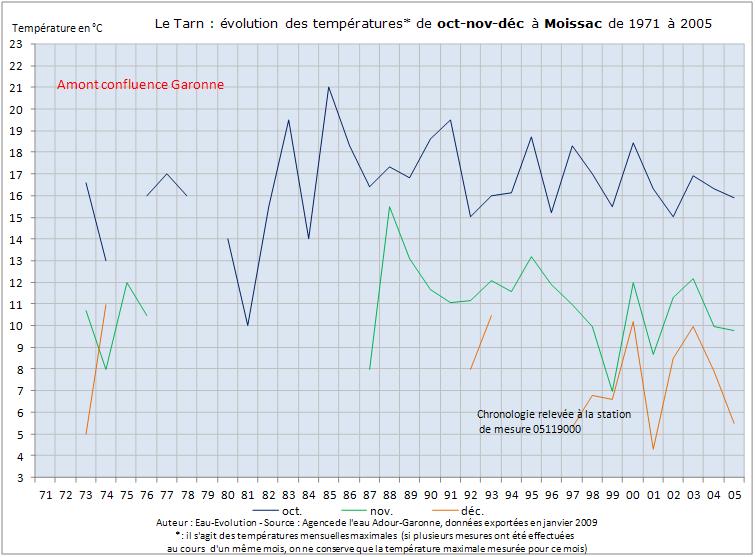

Méthode

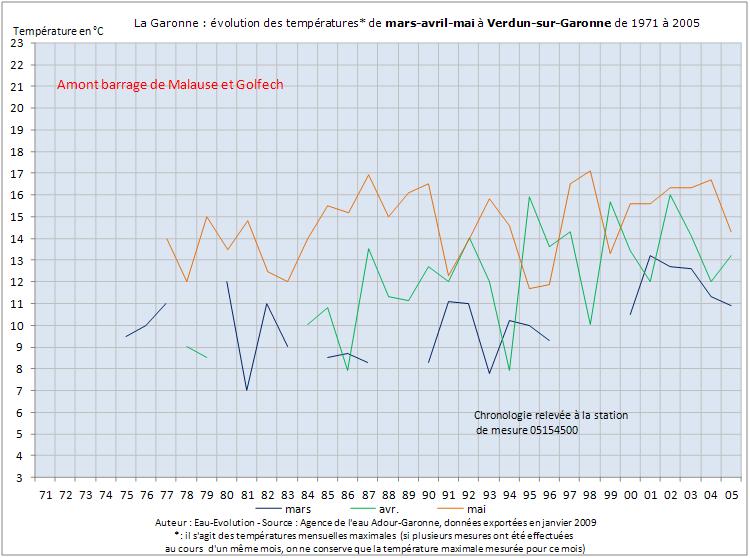

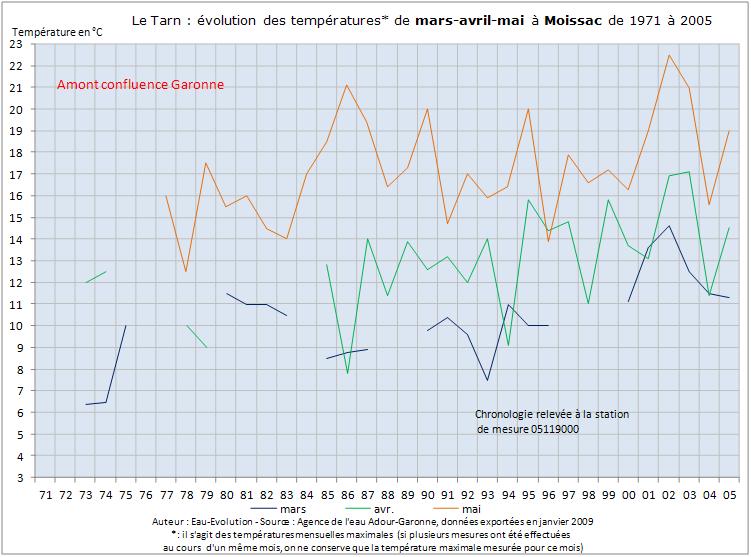

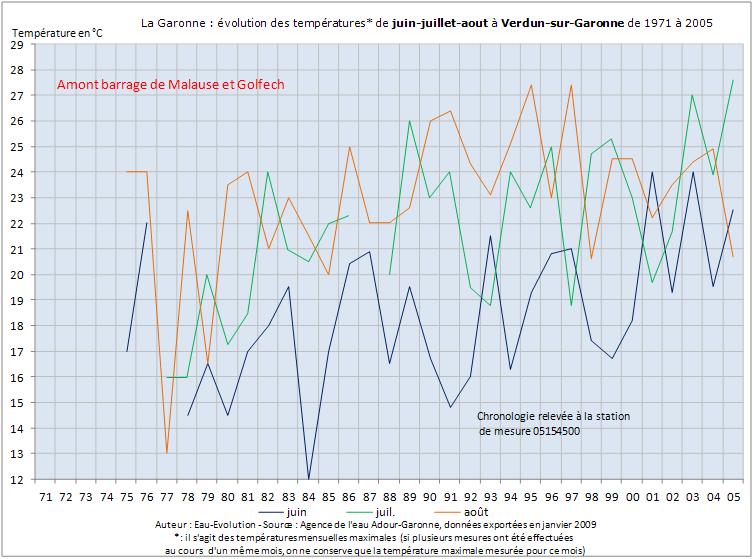

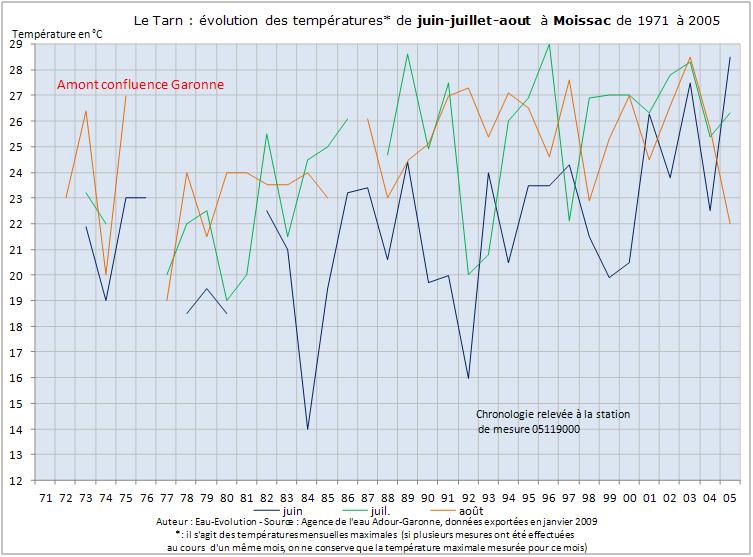

Les températures sur la Garonne sont mesurées en amont de la centrale nucléaire de Golfech à la station de qualité de Verdun-sur-Garonne, et en aval à la station de qualité de Lamagistère. Les températures sur le Tarn sont mesurées en amont de sa confluence avec la Garonne à la station de qualité de Moissac.Elles sont téléchargées à partir du site de téléchargement des données brutes du portail de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. On dispose de données depuis 1971 à nos jours (2005), avec environ une mesure par mois.

Au vu de cette configuration, on ne dispose d'aucune donnée de température sur le tronçon de la Garonne situé en aval de la confluence du Tarn et de la Garonne et en amont du complexe de la centrale et de la retenue de Malause. Il sera donc a priori difficile d'évaluer précisément l'impact thermique de ce complexe.

Les concentrations mensuelles sont plus faciles à représenter sur une aussi longue période que les concentrations ponctuelles. Eau-Evolution a choisi de présenter les concentrations mensuelles maximales plutôt que les concentrations mensuelles moyennes. Si un mois comporte par exemple deux mesures, la concentration maximale, qui peut très bien traduire la réalité des concentrations dans l'eau pendant la moitié du mois ou plus, reflète bien mieux (en particulier pour les organismes qui ne vivent pas longtemps mais qui sont à la base de la chaine alimentaire) l'impact potentiel sur la vie aquatique qu'une concentration moyenne sur le mois.

De façon générale, les moyennes sont à utiliser avec beaucoup de précaution, surtout lorsque l'on s'adresse à la nature. Un poisson, une algue ou un petit invertébré ne vit pas dans une qualité d'eau "moyenne". Un SDF ne meurt pas d'une température moyenne hivernale, une crue peut passer inaperçue dans un débit moyen, etc.

Par ailleurs, ce type de graphique permet de voir facilement si les données mensuelles existent ou pas pour les périodes qui correspondent aux minimum ou aux maximum des températures.

Les données sont traitées avec Excel 2007.

Résultats

Les chroniques des températures depuis 1971

Les minimum des températures hivernales étant mal mesurés, seuls les pics estivaux sont représentés ci-dessous (les échelles sont les mêmes pour les 3 stations de qualité et partent de 18°C). Les graphiques par saison (§ suivant) complètent de façon plus détaillée ces graphiques chronologiques.

Les pics des températures estivales semblent augmenter significativement, d'environ 3°C, depuis le début des années 90, et pour les trois stations. Les augmentations paraissent moins importantes à Verdun qu'à Moissac et à Lamagistère.

Les débits estivaux qui arrivent du Tarn et de la Garonne sur le barrage de Malause sont à peu prés équivalents, légèrement plus élevés pour la Garonne (source banque HYDRO). Comme la température à Lamagistère est intermédiaire entre celle de Verdun et celle de Moissac, on ne peut donc pas conclure, au vu de ces seules données, que le complexe formé la retenue de Malause et la centrale de Golfech réchauffe effectivement l'eau. Seules les données issues des contrôles effectués en amont et aval immédiats de ce complexe peuvent le montrer. Ces données devraient être publiques puisque ce sont des données de l'environnement (voir l'article Les grands textes sur l'accès à l'information et la participation du public en matière d'environnement).

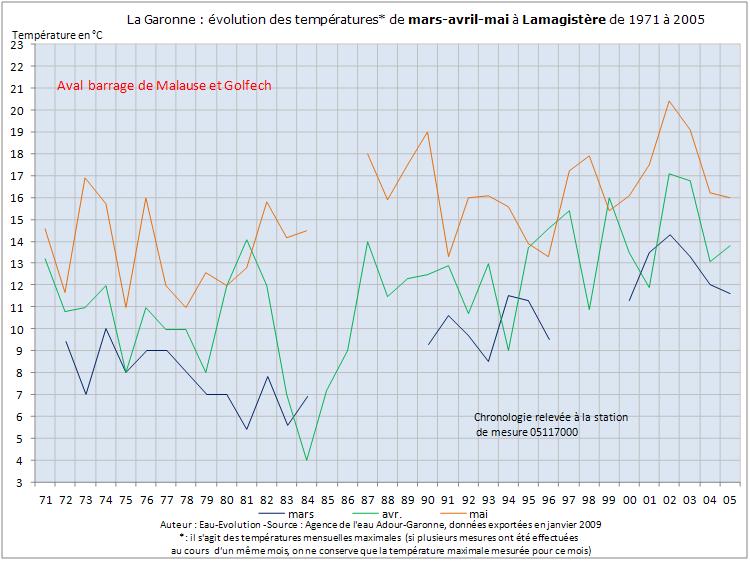

Les températures par saison

Les graphiques suivants permettent d'avoir une meilleure appréciation des évolutions thermiques en différentiant celles-ci selon les saisons (pour une même saison, les échelles sont les mêmes pour les 3 stations de qualité).Le printemps

L'été

L'automne

On constate que les températures augmentent régulièrement et de façon significative durant les deux dernières décennies, au printemps et surtout en été, périodes de vulnérabilité maximale pour le développement, la reproduction et la survie des espèces aquatiques.

Ces augmentations concernent les 3 stations, même si les températures restent dans l'absolu moins élevées à Verdun.

La mauvaise qualité des mesures

On ne dispose que rarement de plus d'une mesure par mois, si bien qu’il est impossible de cerner correctement les pics des températures.Voici par exemple un zoom sur les données dont on dispose durant l'été caniculaire 2003 :

Ces données, comparées aux autres années, surtout pour Moissac et Verdun, sont dans la gamme des températures élevées, mais ne font pas de la température un des facteurs particulièrement explicatifs de la mortalité accrue des saumons durant cet été particulier : "L'été 2003 marqué par la canicule a ainsi été particulièrement difficile pour les saumons".

Or on lit, sur le site de l'ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) à propos de la Centrale de Golfech en 2003 : "Les autorisations de rejets de la centrale limitent la température des rejets à 33°C et la température de la Garonne en aval du site à 28°C, le réchauffement maximal du fleuve devant être de 1,25°C en période estivale. Ces autorisations prévoient l'octroi possible de dérogations ponctuelles pour porter la température de la Garonne en aval des rejets jusqu'à 29°C dès lors que le réchauffement est limité à 1°C… Depuis le 5 août, la centrale de Golfech rencontre de nouvelles difficultés pour respecter ces dispositions du fait de la poursuite du réchauffement naturel progressif de la Garonne. La nouvelle limite de température du fleuve en aval du site (29°C) a été dépassée les 5 et 6 août pendant une durée totale de 21 heures.

Depuis le 7 août, la température de la Garonne en amont du site est régulièrement mesurée au-delà de 29°C, ce qui interdit évidemment un respect de la limite de 29° C en aval de la centrale ; la production de la centrale de Golfech n'est pas cependant totalement arrêtée, afin d'assurer la sécurité du réseau électrique".

Ces données, pourtant publiques puisqu'elles concernent l'environnement, ne figurent pas dans les données téléchargeables. Elles montrent pourtant la présence d'un pic de température, avec plusieurs jours consécutifs où l'eau dépasse les 29°C, voire les 30°C, et un impact surement important sur la vie aquatique.

On remarque aussi, sur cet exemple détaillé, que les températures à Lamagistère paraissent dépasser leur position intermédiaire entre celles de Verdun et celles de Moissac. Ce qui signifie qu'il y aurait un réchauffement significatif au niveau du complexe de la centrale et de sa retenue.

Conclusions

Les données de température disponibles ne sont pas d'assez bonne qualité pour en tirer des informations satisfaisantes, et notamment pour voir de façon fiable l'impact du changement climatique sur les écosystèmes. Compte tenu de la variabilité et des enjeux liés à ce facteur écologique, surtout dans cette zone équipée d'un ascenseur à poissons et susceptible de recevoir des rejets chauds, 1 mesure par mois, c'est extrêmement peu. Ce type d’analyse n’est pourtant pas particulièrement onéreux.Il faudrait au moins une mesure par semaine à heure fixe et de façon régulière tout au long de l'année. Comment peut-on comprendre que l'on conduise des programmes de recherche et des opérations de terrain couteuses pour réintroduire des migrateurs sans disposer de données plus précises sur la température de l'eau, au moins en période estivale ? Et si ces données existent quelque part, pourquoi ne sont-elles pas disponibles ?

Est-ce que le public doit se contenter de données édulcorées peu explicatives ?

Malgré la mauvaise qualité des données (fréquences de mesure trop faible), on constate un réchauffement régulier et significatif des températures estivales de l’eau ces vingt dernières années.

Ce réchauffement, notamment en aval du Tarn, apparait nettement supérieur au réchauffement estival moyen des températures de l'air (voir schéma plus haut), même s'il est signalé que le réchauffement de l’air est "légèrement plus marqué au sud qu'au nord".

On ne peut que déplorer que les données exactes des températures de l'air sur cette zone géographique, comme sur toutes les zones, ne soient pas, sauf erreur, disponibles en consultation ni téléchargement gratuit au public. Ce sont pourtant des données de l'environnement.

Les aménagements et modifications morphodynamiques du passé ainsi que les activités humaines peuvent avoir un impact conséquent sur la température de l'eau. Voici par exemple, dans cet extrait du document sur le secteur de Florac à l'amont des Vignes, le constat du Sage Tarn Amont : "ce secteur offre des conditions privilégiées pour le développement d'algues filamenteuses du fait de certaines particularités : - lame d'eau étalée et roche mère mise à nu sur de grandes portions en aval de Florac. Ceci est dû d'une part, aux importantes extractions de granulats qui ont eu lieu par le passé et d'autre part, au déficit en matériaux piégés plus à l'amont (retenues, enrésinement des versants), - ripisylve localement dénudée, résultat d'un vieillissement de la végétation qui ne se renouvelle pas et qui laisse un lit bien éclairé. Les caractéristiques exposées ci-dessus, responsables d'un réchauffement important de l'eau, d'une banalisation des habitats amènent à une diminution des capacités auto épuratoires de la rivière. Elles ont induit une dégradation certaine de l'écosystème : modification des peuplements piscicoles, apparition de végétaux aquatiques".

Mais l'allure de tous ces graphiques, qui traduisent les impacts thermiques des aménagements des cours d'eau, des activités humaines et du réchauffement climatique cumulés, évoque un phénomène étendu, continu et relativement récent (années 1980). On pense donc naturellement au réchauffement climatique. Du coup, l'observation du graphique des températures moyennes estivales de l'air simulées fait peur : la température estivale de l'eau dans la zone de Golfech étant d'environ 5°C supérieure à celle la température estivale moyenne de l'air, cela signifie que, en été, l'eau passera d'actuellement 25°C en moyenne à 30°C en moyenne vers 2100. Avec des pics à 35°C ou plus ?

Il faudra naturellement confirmer cette évolution sur une série temporelle plus longue.

Actuellement, l'impact de la remontée des températures sur l'oxygène dissous est heureusement compensé par la baisse de la pollution organique due à l'épuration des eaux usées. Mais après, quand on ne pourra plus diminuer la pollution organique, que va devenir l'oxygène dissous si les températures estivales continuent à monter ?

Les questions de gros bon sens :

- Quel est l'avenir, avec le réchauffement climatique, d'une filière nucléaire utilisant les eaux de rivières dans son système de refroidissement ? quel est le sens écologique d'une limite règlementaire de l'impact thermique si on ne peut pas la respecter justement quand il le faudrait pour préserver la vie aquatique ? Si on regarde l'évolution des températures estivales de l'air simulées, a-t-on délibérément choisi de sacrifier l'eau et les écosystèmes aquatiques au profit de l'énergie?

- Quel est l'avenir, avec le réchauffement climatique, de la réintroduction de migrateurs ?

- Pour limiter l'impact du réchauffement climatique, peut-on encore désaménager les cours d'eau ?

- Et que signifie, au niveau de la température, le bon état des eaux en 2015 ou même en 2027 ?

Création : 19 février 2009

Dernière actualisation :

Commentaires (fermés depuis mars 2014)

Cyrille WWF, le 2009-09-25 09:21:11

L’augmentation de la température est une réalité et l’homme en est responsable, personne ne peut l’ignorer (sauf peut être ceux qui ont un intérêt à se voiler la face….). Pour les cours d’eau la tendance est similaire. L’exemple donné ici nous le confirme ! Une activité économique qui génère un impact qualitatif négatif sur ce critère température comme une centrale nucléaire, va elle-même être impactée et amplifier ce phénomène (peut-être dans une moindre mesure si en amont, la prise d’eau se fait dans une retenue (le temps pour que cette masse se réchauffe sur toute sa hauteur est plus long). Quid des dépassements d’autorisation de rejets de T°, Quid de la baisse de disponibilité de la ressource ? Et les poissons et notamment les salmonidés dans tout cela, auront-ils le temps de s’adapter, aura-t-on une dérive génétique rapide et des espèces capables en quelques générations de s’adapter ? On peut être sceptique, mais la nature nous révèle parfois quelques surprises ! Il suffirait de quelques individus résistants (à des températures sup. à 22-24°C (les salmonidés et notamment les saumons n’apprécient pas des T° sup. à 22°C)) par génération et sur plusieurs générations pour voir une population se maintenir et s’adapter (on le voit bien avec des êtres vivants comme les insectes, ou bactéries, qui deviennent résistants aux insecticides ou antibiotiques, et il suffit de quelques individus résistants pour qu’en quelques générations on obtienne une nouvelle population !). Il y a cependant un gap : les poissons même s’ils peuvent être prolifiques, ne se reproduisent pas avec la même rapidité et facilité, par ailleurs ils sont soumis à d’autres pressions (pertes/dégradation d’habitats, pollutions, chimiques,…). A j’oubliais, ils pourraient toujours s’adapter, mais jusqu’à une certaine limite (à 50°C on commence à cuire les protéines !) => On a de la marge

L’augmentation de la température est une réalité et l’homme en est responsable, personne ne peut l’ignorer (sauf peut être ceux qui ont un intérêt à se voiler la face….). Pour les cours d’eau la tendance est similaire. L’exemple donné ici nous le confirme ! Une activité économique qui génère un impact qualitatif négatif sur ce critère température comme une centrale nucléaire, va elle-même être impactée et amplifier ce phénomène (peut-être dans une moindre mesure si en amont, la prise d’eau se fait dans une retenue (le temps pour que cette masse se réchauffe sur toute sa hauteur est plus long). Quid des dépassements d’autorisation de rejets de T°, Quid de la baisse de disponibilité de la ressource ? Et les poissons et notamment les salmonidés dans tout cela, auront-ils le temps de s’adapter, aura-t-on une dérive génétique rapide et des espèces capables en quelques générations de s’adapter ? On peut être sceptique, mais la nature nous révèle parfois quelques surprises ! Il suffirait de quelques individus résistants (à des températures sup. à 22-24°C (les salmonidés et notamment les saumons n’apprécient pas des T° sup. à 22°C)) par génération et sur plusieurs générations pour voir une population se maintenir et s’adapter (on le voit bien avec des êtres vivants comme les insectes, ou bactéries, qui deviennent résistants aux insecticides ou antibiotiques, et il suffit de quelques individus résistants pour qu’en quelques générations on obtienne une nouvelle population !). Il y a cependant un gap : les poissons même s’ils peuvent être prolifiques, ne se reproduisent pas avec la même rapidité et facilité, par ailleurs ils sont soumis à d’autres pressions (pertes/dégradation d’habitats, pollutions, chimiques,…). A j’oubliais, ils pourraient toujours s’adapter, mais jusqu’à une certaine limite (à 50°C on commence à cuire les protéines !) => On a de la marge

Webmaster, le 2013-07-05 08:23:46

Des normes et des dérogations… "Les centrales électriques actuelles sont vulnérables au réchauffement climatique" (http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3423_centrales_electriques_changement_climatique.php). Extraits :

"Selon une étude publiée dans "Nature Climate Change" et menée par des scientifiques européens et des chercheurs de l'Université de Washington, au cours des 50 ans à venir, le réchauffement de l'eau et la baisse du débit des rivières auront tendance à perturber la production d'électricité. Les auteurs prévoient que le manque d'eau de refroidissement entraînera une baisse de la capacité thermo-électrique entre 2031 et 2060 de l'ordre de 4 à 16 % aux U.S. et de 6 à 19 % en Europe. Ainsi, le nombre de chutes de tension électriques drastiques (dues à des arrêts complets ou quasi complet) devrait pratiquement tripler.

"L'étude montre qu'il va falloir repenser notre modèle de refroidissement thermique," commente Dennis Lettenmaier, co-auteur et professeur de génie civil et environnemental à l'Université de Washington."

"Toutes les centrales à tours de refroidissement seront affectées, surtout les plus anciennes car elles exigent un débit élevé : elles pompent directement l'eau d'une rivière ou d'un lac pour refroidir les turbines avant de la rejeter après un seul passage dans le circuit de refroidissement (circuit simple)."

"Les Etats-Unis et l'Europe ont des normes environnementales strictes pour les eaux pompées par les centrales et la température des rejets d'eau. En cas de canicule associée à de faibles débits des rivières, on assisterait à une incompatibilité accrue entre les impératifs environnementaux et de production énergétique.

Les rejets d'eau chaude dans l'environnement sont également source de pollution thermique en aval."

Des normes et des dérogations… "Les centrales électriques actuelles sont vulnérables au réchauffement climatique" (http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3423_centrales_electriques_changement_climatique.php). Extraits :

"Selon une étude publiée dans "Nature Climate Change" et menée par des scientifiques européens et des chercheurs de l'Université de Washington, au cours des 50 ans à venir, le réchauffement de l'eau et la baisse du débit des rivières auront tendance à perturber la production d'électricité. Les auteurs prévoient que le manque d'eau de refroidissement entraînera une baisse de la capacité thermo-électrique entre 2031 et 2060 de l'ordre de 4 à 16 % aux U.S. et de 6 à 19 % en Europe. Ainsi, le nombre de chutes de tension électriques drastiques (dues à des arrêts complets ou quasi complet) devrait pratiquement tripler.

"L'étude montre qu'il va falloir repenser notre modèle de refroidissement thermique," commente Dennis Lettenmaier, co-auteur et professeur de génie civil et environnemental à l'Université de Washington."

"Toutes les centrales à tours de refroidissement seront affectées, surtout les plus anciennes car elles exigent un débit élevé : elles pompent directement l'eau d'une rivière ou d'un lac pour refroidir les turbines avant de la rejeter après un seul passage dans le circuit de refroidissement (circuit simple)."

"Les Etats-Unis et l'Europe ont des normes environnementales strictes pour les eaux pompées par les centrales et la température des rejets d'eau. En cas de canicule associée à de faibles débits des rivières, on assisterait à une incompatibilité accrue entre les impératifs environnementaux et de production énergétique.

Les rejets d'eau chaude dans l'environnement sont également source de pollution thermique en aval."

Webmaster, le 2013-11-09 19:41:32

Le réchauffement climatique va certainement modifier le métabolisme de la plupart des organismes aquatiques, avec des conséquences dont on ne peut même pas imaginer l'ampleur réelle. Cf. par exemple "Plus de mercure dans le poisson à cause du réchauffement climatique ?" (http://www.maxisciences.com/mercure/plus-de-mercure-dans-le-poisson-a-cause-du-rechauffement-climatique_art30982.html). Extraits :

"Une étude expérimentale américaine suggère que le réchauffement climatique pourrait modifier le métabolisme des poissons d’estuaire, augmentant la bioconcentration de polluants comme le mercure dans leurs tissus, d’où un risque pour les consommateurs.

Le mercure, une substance neurotoxique rejetée dans l'air par la pollution industrielle, peut s'accumuler dans les rivières et les océans. Dans les eaux, il se transforme en méthylmercure que stockent alors les tissus des organismes vivants et notamment les poissons. Mais l’incidence de la chaleur croissante sur ce processus n’était pas connue, et c’est plus précisément sur ce point qu’ont travaillé des scientifiques américains. Des chercheurs de la Wells National Estuarine Research Reserve, du Dartmouth College, de la National Oceanic and Atmospheric Administration et d’autres institutions ont étudié, en fonction de la température, les concentrations de mercure dans les tissus du choquemort (Fundulus heteroclitus), un poisson d’estuaire de 7 à 8 cm de longueur vivant sur la côte est des États-Unis. Deux populations de ces poissons ont été étudiées : l’une vivant en laboratoire (où les chercheurs pouvaient faire varier la température) et nourrie avec des aliments enrichis en mercure ; l’autre vivant dans des marais salants côtiers (dont les fluctuations de la température naturelle étaient relevées) et se nourrissant de vers et d’insectes du milieu naturel, explique l'étude parue dans la revue PLoS ONE.

Plus de métal toxique dans les tissus

Le recoupement des résultats obtenus dans chacun des deux contextes - le laboratoire et l’écosystème des marais salants - montre que les poissons, dans des eaux chaudes, mangent davantage, accumulant des niveaux plus élevés de méthylmercure dans leurs tissus. Ceci suggère qu’une augmentation de leur taux métabolique provoque l'augmentation de l'absorption de ce métal toxique. Le changement climatique global pourrait donc, en mer, aggraver la pollution des eaux de surface. "L’accroissement des températures peut augmenter l'exposition humaine au méthylmercure, un neurotoxique puissant, en augmentant la production de ce composé ainsi que sa bioaccumulation et son transfert via les réseaux trophiques marins", concluent ainsi les chercheurs."

Le réchauffement climatique va certainement modifier le métabolisme de la plupart des organismes aquatiques, avec des conséquences dont on ne peut même pas imaginer l'ampleur réelle. Cf. par exemple "Plus de mercure dans le poisson à cause du réchauffement climatique ?" (http://www.maxisciences.com/mercure/plus-de-mercure-dans-le-poisson-a-cause-du-rechauffement-climatique_art30982.html). Extraits :

"Une étude expérimentale américaine suggère que le réchauffement climatique pourrait modifier le métabolisme des poissons d’estuaire, augmentant la bioconcentration de polluants comme le mercure dans leurs tissus, d’où un risque pour les consommateurs.

Le mercure, une substance neurotoxique rejetée dans l'air par la pollution industrielle, peut s'accumuler dans les rivières et les océans. Dans les eaux, il se transforme en méthylmercure que stockent alors les tissus des organismes vivants et notamment les poissons. Mais l’incidence de la chaleur croissante sur ce processus n’était pas connue, et c’est plus précisément sur ce point qu’ont travaillé des scientifiques américains. Des chercheurs de la Wells National Estuarine Research Reserve, du Dartmouth College, de la National Oceanic and Atmospheric Administration et d’autres institutions ont étudié, en fonction de la température, les concentrations de mercure dans les tissus du choquemort (Fundulus heteroclitus), un poisson d’estuaire de 7 à 8 cm de longueur vivant sur la côte est des États-Unis. Deux populations de ces poissons ont été étudiées : l’une vivant en laboratoire (où les chercheurs pouvaient faire varier la température) et nourrie avec des aliments enrichis en mercure ; l’autre vivant dans des marais salants côtiers (dont les fluctuations de la température naturelle étaient relevées) et se nourrissant de vers et d’insectes du milieu naturel, explique l'étude parue dans la revue PLoS ONE.

Plus de métal toxique dans les tissus

Le recoupement des résultats obtenus dans chacun des deux contextes - le laboratoire et l’écosystème des marais salants - montre que les poissons, dans des eaux chaudes, mangent davantage, accumulant des niveaux plus élevés de méthylmercure dans leurs tissus. Ceci suggère qu’une augmentation de leur taux métabolique provoque l'augmentation de l'absorption de ce métal toxique. Le changement climatique global pourrait donc, en mer, aggraver la pollution des eaux de surface. "L’accroissement des températures peut augmenter l'exposition humaine au méthylmercure, un neurotoxique puissant, en augmentant la production de ce composé ainsi que sa bioaccumulation et son transfert via les réseaux trophiques marins", concluent ainsi les chercheurs."